Wei-Hong Zhang, Ya-Nan Ma, Guo-Tong Du, Ping Wang, and Dong-Xu Xue*. Chem. Sci., 2025, DOI: https://doi.org/10.1039/D5SC06836C

乙烯是化工行业的关键原料,需从乙烷/乙烯二元混合物或乙炔/乙烷/乙烯三元混合物中提纯至聚合级(纯度>99.9%)。传统分离方法(如低温蒸馏)能耗高,而多孔吸附材料的吸附分离技术是高效替代方案。因此,设计和合成高选择性和高吸附量的新型MOF仍然受到高度期待。其中,面传递MOF因具有单一三角形或四边形窗口类型,在区分结构相似的C2气体方面潜力巨大。

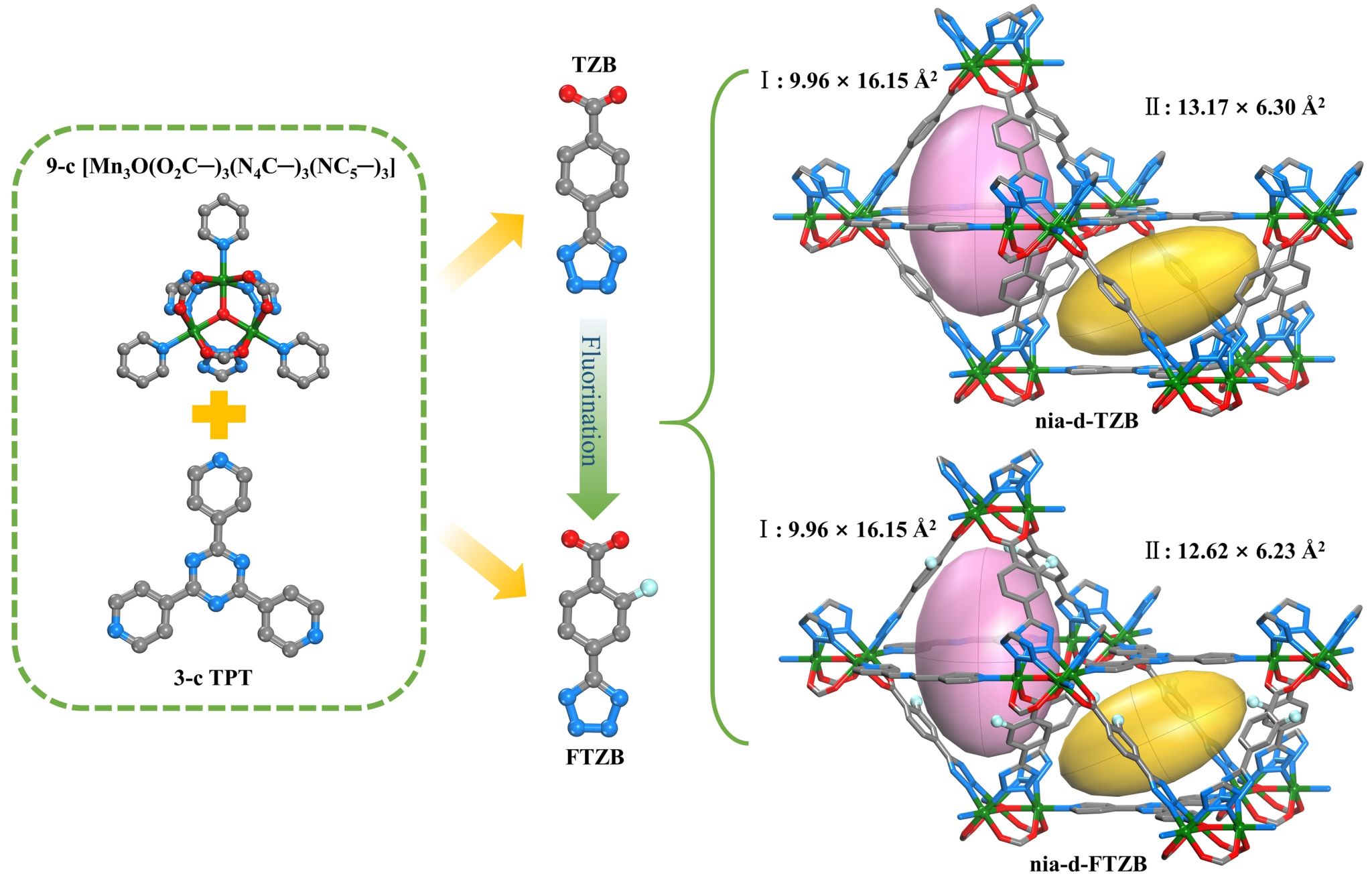

利用网格化学和混合配体策略,我们使用相同的金属源和一个三齿三嗪配体,以及一个带有羧酸和四唑基的异功能线性配体(TZB)和氟化配体(FTZB),合成了两例具有nia-d拓扑的三核锰基MOF结构:nia-d-TZB和nia-d-FTZB。nia-d-TZB优先吸附乙烷,可从乙烷/乙烯二元混合物中一步提纯乙烯;nia-d-FTZB则同时优先吸附乙炔和乙烷,实现从乙炔/乙烷/乙烯三元混合物中一步获得聚合级乙烯。

图1 三核锰簇和混合连接体组成的两种MOF结构示意图

单晶X射线衍射测试表明,有两个不同的笼子存在于这两种化合物中,即三角双锥笼(I)和反三棱柱笼(II)。两种结构的三角双锥笼型尺寸均为9.96 × 16.15 Ų。由于线性配体中氟的存在,反三棱柱笼II从nia-d-TZB中的13.17 × 6.30 Ų改变为nia-d-FTZB中的12.62 × 6.23 Ų。同时,由部分TPT连接体和两个线性配体定义的三角形窗口作为框架的唯一入口/出口。孔径大小从nia-d-TZB中的5.16 Å 适度减小到nia-d-FTZB中的5.0 Å。尽管如此,这些窗口尺寸足以允许C2气体分子通过。

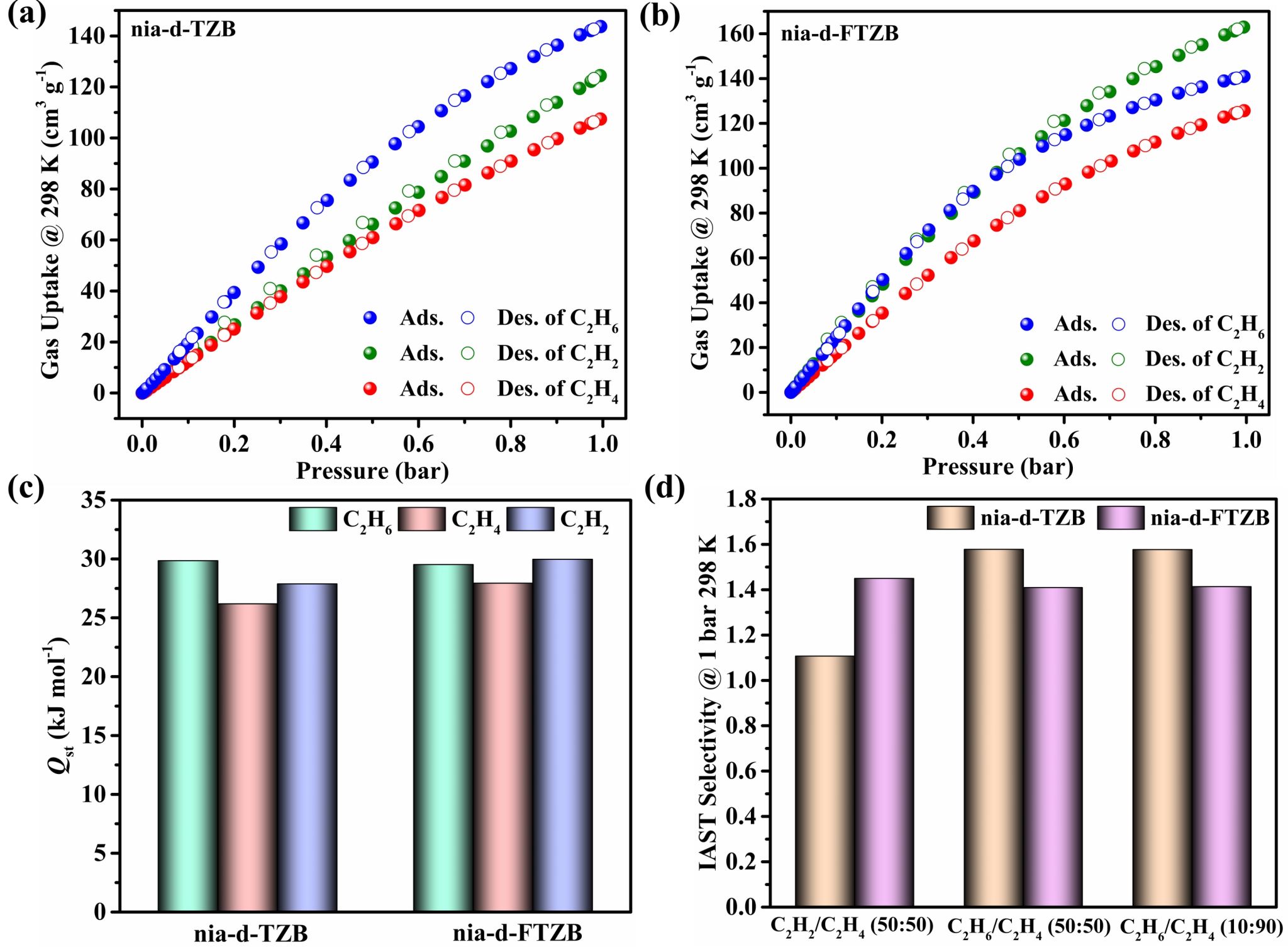

图2 (a) nia-d-TZB在298 K时的C2H2、C2H6、C2H4吸附等温线;(b) nia-d-FTZB在298 K时的C2吸附等温线;(c) nia-d-TZB和nia-d-FTZB的C2H2、C2H6和C2H4的Qst;(d) 298 K和1 bar条件下,nia-d-TZB和nia-d-FTZB对C2H2/C2H4 (50/50, v/v)和C2H6/C2H4 (50/50, 10/90, v/v)的选择性

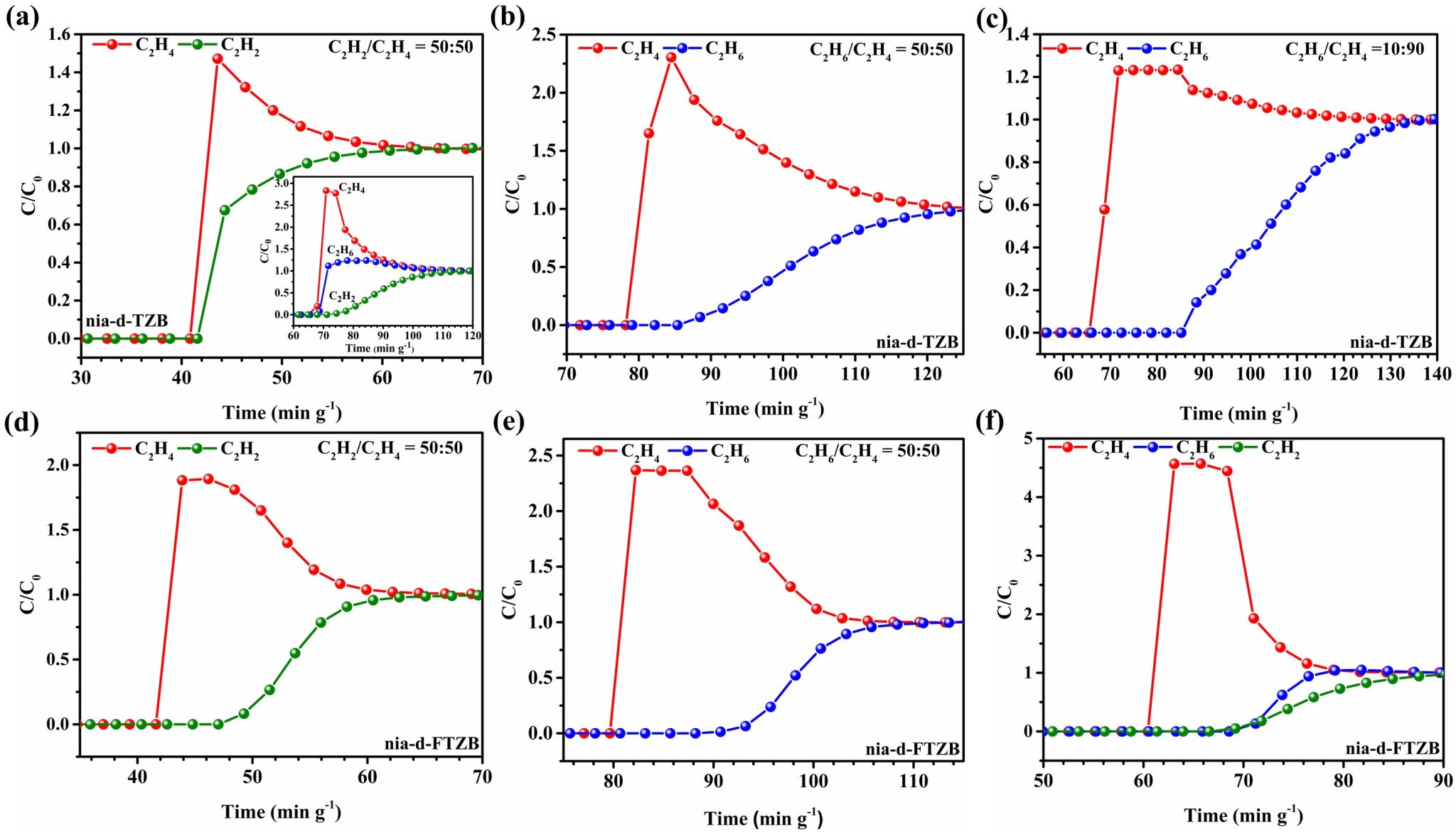

通过与乙腈或丙酮连续交换三天,然后在120°C真空下抽真空。在77 K下测得的氮气吸附等温线显示为I型吸附等温线,这与材料的微孔特性一致。在1 bar下,nia-d-TZB (546 cm3 g-1) 比nia-d-FTZB (503 cm3 g-1) 表现出更高的氮气吸附量。与之相对应的是,nia-d-TZB的比表面积和孔体积分别为2029 m2 g-1和0.85 cm3 g-1,nia-d-FTZB的比表面积和孔体积分别为1987 m2 g-1和0.78 cm3 g-1。而且,两种材料对C2H2和C2H6的吸附量始终高于C2H4。在nia-d-TZB中,主客体相互作用顺序遵循C2H6>C2H2>C2H4,而在nia-d-FTZB中,C2H2的吸附量最高,其次是C2H6,最后是C2H4,零点吸附焓(Qst)与吸附行为相一致,IAST计算表明,在298 K和1 bar下,对于C2H2/C2H4 (50/50, v/v)混合物的选择性,nia-d-TZB为1.11,nia-d-FTZB为1.45 。相同条件下,C2H6/C2H4 (50/50, 10/90, v/v)混合物对nia-d-TZB的选择性为1.58,对nia-d-FTZB的选择性为1.41。最后,同时进行了二元和三元混合物的穿透实验和GCMC模拟,证明了两种材料对二元/三元C2混合气中一步纯化乙烯的优异性能。

总之,该工作为设计合成面传递MOF材料、实现先进的气体分离性能建立了一个重要范例,强调了晶体多孔材料在节能减排方面的应用潜力。

图3 (a) C2H2/C2H4 (50/50, v/v)和C2H6/C2H4/C2H2 (1/1/1, v/v/v), (b) C2H6/C2H4 (50/50, v/v)和 (c) C2H6/C2H4 (10/90, v/v)在298 K, 1 bar下的总气量为1.0 mL min-1时nia-d-TZB的穿透曲线;(d) C2H2/C2H4 (50/50, v/v), (e) C2H6/C2H4 (50/50, v/v), (f) C2H6/C2H4/C2H2 (1/1/1, v/v/v),总气量1.0 mL min-1时,nia-d-FTZB的穿透曲线

第一作者:陕西师范大学硕士研究生张伟宏

通讯作者:陕西师范大学薛东旭教授

全文链接:https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2025/SC/D5SC06836C