Shenghui Zhang#, Dingfang Hu, Hexi Wei, Binbin Zhai, Xiangquan Liu, Shuwen Tan, Zhouyu Chen, Yan Luo, Yinan He, Rong Miao*, Yu Fang*. ACS Appl. Energy Mater. 2025, DOI: 10.1021/acsaem.5c02719

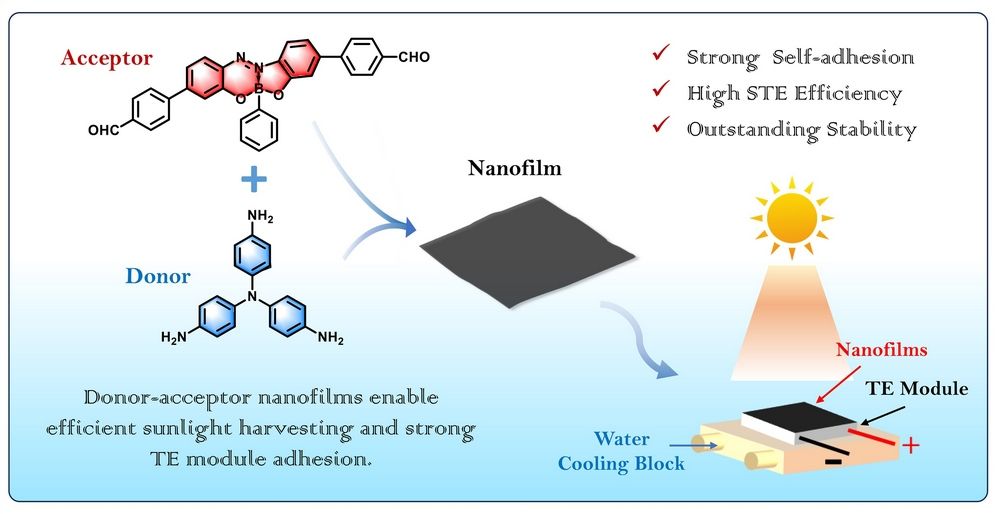

在全球能源需求持续增长与化石燃料日益枯竭的背景下,开发高效、稳定的可再生能源技术至关重要。太阳能-热能-电能(STE)转换技术可将丰富的太阳能转化为便于储存和利用的电能,是极具前景的解决方案之一。然而,该技术的核心挑战在于如何将光热材料与热电模块高效、稳定地集成。传统使用粘合剂或导热膏的界面连接方式,易引发界面热阻、材料利用效率低以及长期运行下的分层失效等问题,严重制约了STE器件的性能输出与实际应用。

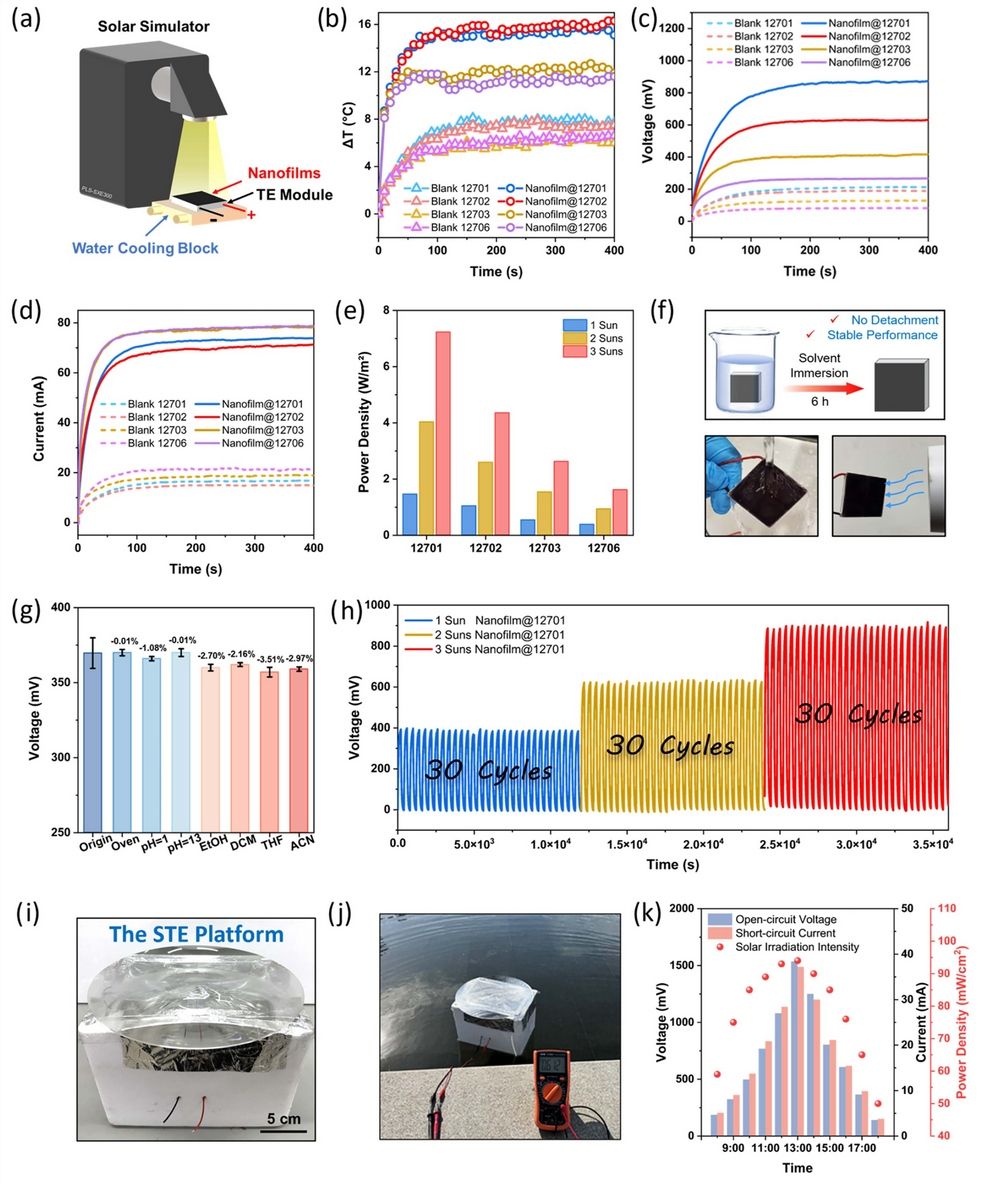

针对这一关键界面难题,本研究成功开发了一种在潮湿空气/二甲基亚砜界面合成的自粘性纳米薄膜。该薄膜厚度仅55–60纳米,具备宽光谱吸收与快速光热响应特性,其分子结构中的亚胺基团与纳米级厚度赋予其与多种基底(包括热电模块)的强效自粘附能力,并能耐受极端pH、水冲洗、热冲击及有机溶剂浸泡,展现出卓越的环境稳定性。基于此,研究团队构建了新型STE器件,在1倍太阳光照射下实现了1.46 W m⁻²的高实际功率输出,且经历90次循环后未出现性能衰减。基于此搭建的装置,能够漂浮在湖面上实现连续电能输出,成功验证其实际应用潜力。本研究为解决STE转换中的长期界面瓶颈提供了创新性解决方案,并为发展高性能、长寿命的能量收集器件开辟了新途径。

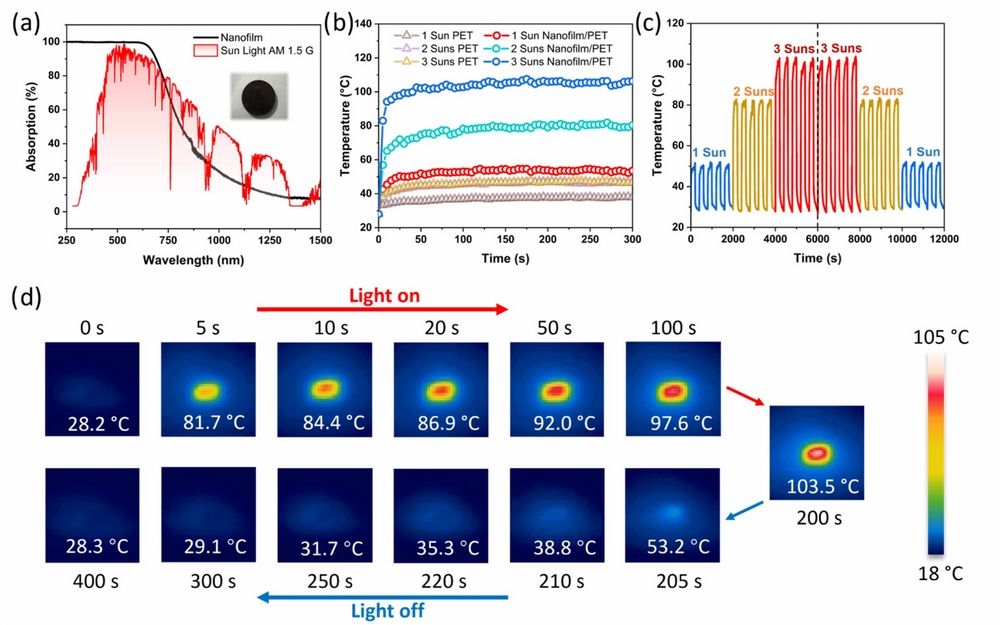

图1. (a)纳米薄膜的吸收光谱与太阳光谱的对比。(b-d)纳米膜的光热转换能力测试。

图2. (a)光热发电装置的示意图。(b–d)平衡温度、开路电压和短路电流。(e)实际最大输出功率。(f–h)稳定性测试。(i–j)搭建的用于实际场景的装置示意图。(k)实际场景下的性能测试。

第一作者:陕西师范大学博士研究生张晟珲

通讯作者:陕西师范大学房喻院士、苗荣副教授

全文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaem.5c02719